前回まで、今月開設した当サイト LIFE STAGE NAVI の運営方針について、6回にわたって述べて来ました。

今回から、通常のスタイルでの記事投稿に取り組んでいきます。

1つ目の課題は、ライフステージのサブカテゴリーの一つ、「結婚・離婚・夫婦」に関するものです。

ページに広告が含まれることがあります。

マッチングアプリ婚活最前線|「結婚の社会学」と最新調査から見るデジタル時代の結婚

現代の結婚観や出会いの形は、急速に変化しています。特に、スマートフォンとインターネットの普及により、マッチングアプリを活用した婚活が一般的になりつつあります。

本記事では、阪井裕一郎著『結婚の社会学』の考察や最新の調査データをもとに、デジタル化する結婚と婚活の現状と今後について考えます。

マッチングアプリ時代の結婚を考察|阪井裕一郎著『結婚の社会学』を読む

阪井裕一郎氏著『結婚の社会学』(2024年4月刊・ちくま新書)の第2章「結婚の現代史」に「マッチングアプリ時代の結婚を考える」という節があります。

この節では、マッチングアプリの普及が現代の結婚観や結婚の形に与える影響について論じられています。

・デジタル化する出会い

・マッチングアプリへの否定的感情

・マッチングアプリが及ぼす影響

・デジタル時代におけるつながり

という項を設定して論じています。

前回まで当サイトLIFE STAGE NAVI の運営方針を説明してきました。その中の一つ、DEGITAL LIFEデジタルライフというカテゴリーで、日常生活におけるデジタル化とデジタル社会について述べました。

⇒ デジタルライフとは?LIFE STAGE NAVIにおけるカテゴリー設定の背景と今後の展望 – LIFE STAGE NAVI

当記事は、ライフステージの中の「結婚・離婚・夫婦」というサブカテゴリーとデジタル化、デジタル時代との繋がりを確認することになります。

「デジタル化」という表現を頻繁に見聞きする社会において、出会いも婚活も、デジタルに頼るようになってきていることが本書で取り上げられていると読み取れるわけです。(少々こじつけがましいですが)

その節を以下要約しました。

1)マッチングアプリの普及と出会いの変化

・マッチングアプリは、従来の出会いの形(職場、友人、親族など)に加えて、新たな出会いの場を提供しています。

・これにより、出会いの機会が広がり、より多くの選択肢の中からパートナーを選ぶことが可能になりました。

2)マッチングアプリがもたらす結婚観の変化

・従来の「お見合い」のような形式的な出会いとは異なり、マッチングアプリでは、個人の趣味や価値観に基づいた出会いが重視される傾向があります。

・これにより、より自由で多様な結婚観が生まれる可能性が指摘されています。

3)マッチングアプリ時代の課題

・一方で、マッチングアプリの普及は、外見や条件に偏った出会いを助長する可能性や、情報過多による選択疲れなどの課題も抱えています。

・また、マッチングアプリでの出会いから結婚に至るまでのプロセスや、その後の夫婦関係についても、今後の研究が必要とされています。

このように、マッチングアプリが現代の結婚に与える影響を多角的に分析し、今後の結婚のあり方を考察しています。

また、この節の中で、2022年11月に発表された、明治安田生命が行ったアンケート調査の結果が紹介されています。

結婚のきっかけNo.1はマッチングアプリ?|明治安田生命調査

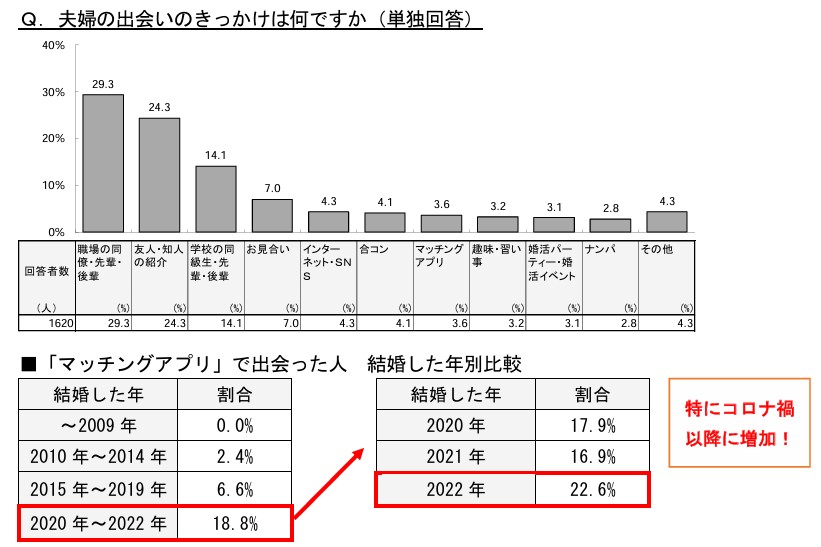

それは、11月22日の「いい夫婦の日」に因んで行ったアンケートの中の、同年1月から11月に結婚した夫婦の「出会いのきっかけ」についてのレポートです。

(参考)⇒ 「いい夫婦の日」に関するアンケート調査

この調査によれば、2022年に結婚した夫婦の出会いのきっかけとして、「マッチングアプリ」が22.6%で最も多く、次いで「職場の同僚・先輩・後輩」と「学校の同級生・先輩・後輩」が20.8%で続きました。

また、結婚した年別に見ると、「マッチングアプリ」での出会いは、2015年~2019年に結婚した人で6.6%、2020年以降に結婚した人で18.8%、2022年単年では22.6%と急増しています。

この結果から、スマートフォンの普及や新型コロナウイルス感染拡大によるリアルでの出会いの減少が、「マッチングアプリ」を通じた新たな出会いの形として定着しつつあることが示唆されています。

その報告書の中から、以上の内容がまとめられた資料を、次に引用転載しました。

もう一つ、国立社会保障・人口問題研究所が、2021年に実施した「出生動向基本調査」別名「結婚と出産に関する全国調査」の中から同様の動向についての報告から一部を紹介します。

(参考)

※国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト: https://www.ipss.go.jp/

⇒ 現代日本の結婚と出産-第16回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書

2021年『出生動向基本調査』が示す結婚の出会いの変化

紹介するのは、「第Ⅱ部 夫婦調査」の<1 夫婦の結婚過程>に関するアンケート結果から。

結婚に至るまでのプロセス|年齢・交際期間の推移

はじめに、結婚の至った出会い、きっかけの前提として、<平均知り合い年齢><平均初婚年齢><平均交際期間>に関するデータを、「恋愛結婚」「見合い結婚」「(インター)ネットで」の3区分で時系列的にグラフ化。

詳細は、見づらいですが、以下のグラフで感覚的に捉えて頂ければと思います。

確認しておいて頂きたいのは、2021年に初めて、「(インター)ネットで」という分類が登場したことです。

この年が分岐点になり、これからどのように「ネット出会い結婚」が増えていくか、注目することになります。

マッチングアプリは結婚の新定番?『ネットでの出会い』急増

<夫と妻が知り合う機会は、SNS、アプリ等の「ネットで」が増加し、従来型の「恋愛結婚」割合が低下>

夫と妻が知り合ったきっかけについて、今回2021年調査から、従来からの「見合い結婚」「恋愛結婚」分類に、新たに「ネット(インターネット)で」という新たな選択肢が加わったのです。

これはソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やマッチングアプリなど個人間の交流の場をオンラインで提供するサービスを用いて知り合ったケースです

「知り合ったきっかけ」の選択肢リスト

きっかけの選択肢は以下。

・職場や仕事で、友人・兄弟姉妹を通じて、学校で

・街なかや旅先で、サークル・クラブ・習いごとで、アルバイトで

・幼なじみ・隣人、見合い結婚、メディアを通じて

・ネットで(2021年調査で初めて設定)、その他

知り合ったきっかけ:結婚年別構成の変化

「ネットで」知り合った夫婦の割合が2015年以降急増。最新年では「見合い結婚」を上回った。

「ネットで」は15.1%、「見合い結婚」は9.8%。これにより、「恋愛結婚」の割合も低下している。

「コロナ禍の婚活|2021年の結婚データが示す傾向

<調査回別の夫と妻が知り合ったきっかけの構成>:

・「職場や仕事で」の割合:前回の28.2%から、新型コロナウイルス禍の結婚減時期を含む2018年~2021年の結婚(2021年b)では21.4%に減少。

・「見合い結婚」の割合:6.4%から2021年bで9.0%へ増加。

<新しく追加された「ネットで」(SNS、アプリ等を用いたもの)の割合>:

2015年~2018年の結婚(2021年a)では6.0%、2021年bでは13.6%。

※但し、「人口動態統計」では、2020年の妻の年齢50歳未満の初婚数は、2019年の38万件から33万件へ減少。従い、ここでの構成割合の上昇は必ずしも婚姻数の増加を意味しない。

夫妻が知り合ったきっかけ:妻の初婚年齢別構成割合

初婚年齢に関わらず「ネットで」知り合った夫婦の割合。2015年~2021年6年間に大幅増加。

30~34歳:「職場や仕事で」が激減。「友人・兄弟姉妹を通じて」大幅上昇。2018年7月~2021年6月3年間では34.7%。

妻の初婚年齢30代以上の夫婦:「見合い結婚」一定割合を占め、最新3年間で、30~34歳13.3%、35歳以上26.9%。

最新3年間(~2021年6月)の結婚:知り合ったきっかけの構成割合

2021年までの最新3年間に結婚した夫婦についての調査結果:

知り合った時の妻の年齢別にみると、

・25歳未満:「学校で」24.9%で最多。25~34歳:「友人・兄弟姉妹を通じて」約35%前後で最多。

・35歳以上:「見合いで」「結婚相談所で」を含む「見合い結婚」が4割。

知り合い時の年齢が高いほど見合いの場で出会う夫婦が多い。

再婚者(一方または双方)夫婦の知り合うきっかけ

・「仕事や職場で」「友人・兄弟姉妹を通じて」の二つの経路で約6割。

・初めて設定の「ネットで」は、13.9%を占め、3番目に多い。

以上の2つの調査結果に見るように、この数年で、インターネットを通じての出会い、マッチングから結婚に至るケースが、非常に増えていることが分かりました。

まとめ|デジタル婚活の進化と今後の課題

阪井裕一郎著『結婚の社会学』では、マッチングアプリの普及が結婚観や出会いの形に与える影響について論じられています。

その一環として、2022年に結婚した夫婦の出会いのきっかけに関する明治安田生命の調査では、「マッチングアプリ」が22.6%と最も多く、2015年以降急増していることが示されました。

さらに、時期的には前後しましたが、2021年の「出生動向基本調査」では、新たに「ネットで出会う」という分類が登場し、婚活におけるオンライン化の進展が明確になっています。

これらの調査結果からは、現代の結婚においてデジタル技術が大きな役割を果たしていることがわかります。

従来の「職場」「学校」「親族・友人紹介」といったリアルな出会いの場に加え、オンラインの出会いが新たな主流となりつつあります。

これは、選択肢の拡大や利便性の向上というメリットをもたらす一方で、選択疲れや条件偏重といった課題も生んでいます。

次回の記事では、この流れを踏まえ、「デジタル化する婚活、これからの期待と不安」と題し、婚活市場の変化や、AI技術の活用、婚活サービスの発展について考察を加えたいと思います。

※この記事からイメージできる画像をChatGPTに依頼し、提案されたものです。

コメント