後期高齢者夫婦の老老介助、体験中!|老老介護ではありません

先月9月19日付日経夕刊に「妻・母を介護、悩みは皆で 男性の集い、各地に広がる 「抱え込み孤立」防止へケア」というテーマで記事が掲載されました。

⇒ 妻・母を介護、悩みは皆で 男性の集い、各地に広がる 「抱え込み孤立」防止へケア – 日本経済新聞

まず、この記事をCopilotを活用して要約しました。

増える妻や母の介護を担う男性たち ー 孤立から共感へ。そしてその先は

男性介護者の集い、各地に広がる|「抱え込み孤立」防止ケアに寄与

妻や母親を介護する男性が、同じ立場の仲間と悩みを語り合える場が全国に広がっている。

現在、こうした「男性介護者のつどい」は全国に150以上あり、孤立や介護疲れによる虐待を防ぐための支援として注目されている。

率直な悩みを語り合う場:大分県宇佐市の例と男性介護者の集いが生まれた背景

大分県宇佐市では、認知症の妻を介護する男性たちが集まり、「妻が妊娠中の娘を蹴った」「一緒に住むのが嫌になった」など、普段言えない本音を語り合っている。

参加者は70〜90代が中心で、「ここで話すことが生きがい」という声も。

同市は、「認知症の人と家族の会」(京都市)に委託し、2017年から年2回の集いを開催。もともとは介護者向け勉強会に男性の参加が増えたことがきっかけだった。

こうした活動を全国的に支えているのが、「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」。発足当初の2009年には同様の集まりは数カ所しかなかったという。

男性ならではの悩みも

男性介護者には「家のどこに何があるか分からない」「女性用下着を買うのがつらい」といった悩みもある。

また、介護者の集まりは女性が多く、男性は居心地の悪さを感じたり、弱音を吐きづらいこともあるため、男性同士の交流が求められてきた。

増える男性介護者とその課題|介護疲れがもたらす介護トラブル

国の2022年調査では、主に介護を担う人のうち男性は31.1%。2001年から7.5ポイント増加。

「認知症の人と家族の会」では「男性は真面目で思いを吐露しにくく、相談場所がないと燃え尽き症候群になりやすい」と指摘している。

また、同2023年度調査では、家族による高齢者虐待のうち、息子や夫によるものが61.5%を占め、主な原因の一つが「介護疲れ」だった。

新たな取り組みも始動:男性介護者向け料理教室「男塾」

宇佐市では昨年から、男性介護者向けの料理教室「男塾」を毎月開催している。

「母や妻を笑顔で迎えてほしい」と願い「時短料理」を伝授している。参加者からは「気分が楽になった」と好評である。

「男性の介護には生活スキルの向上が必要です。継続には、他人を頼りSOSを出すことが大切です」と上記ネットワーク主宰者は語っている。

記事中にある「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」については再度後述することにして、次に、私自身の話を。

後期高齢者入りした年に発生した在宅老老介助生活

実は、今年3月から妻(昨年後期高齢者入り)の脊椎の状態が悪化。以降この半年以上、ほぼ自宅での老老介助生活が続いています。

敢えて老老介護としなかったのは、介護保険による介護認定を受けていないからです。

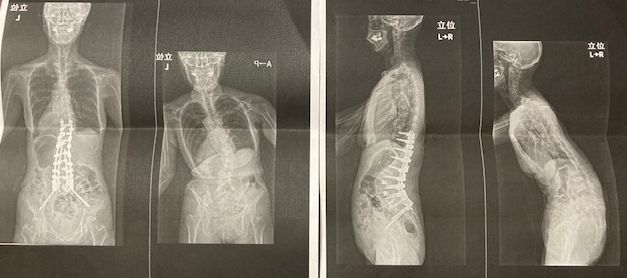

従来少し前傾と左傾をしていた脊椎が、私が後期高齢者入りした今年3月に、前屈と左へ傾斜が急に悪化。

痛みも強くなり、歩行困難と日常生活への大きな支障をきたすようになりました。

「変性後側弯症」改善のための「脊椎後方矯正固定術」

専門医に診てもらったところ、パーキンソン病等筋肉に原因があるケースもありうるとその方面からも検査。

結局、脊椎の変性後側弯症ということで、手術するしかないことに。

それに、もうかなり長く付き合っている「脊柱管狭窄症」があり、その解消のための手術も同時に行われることに。

その決定から手術日までほぼ3ヶ月。

この間、術時の輸血用に自己血の採決を3回。2日間の検査前入院を1回。その他で数度の通院。

9月2日入院、3日手術になりました。

手術名は、「脊椎後方矯正固定術」及びそれに付随する「骨移植術」というもの。

脊椎の後ろ側を削り、金属の棒を背骨代わりに複数用いて、脊椎間を人工骨と削除粉砕した骨で埋め繋いでいくものです。

この手術で、同時に脊柱管狭窄症は排除されることになります。

手術・退院後のコルセット装着の日常生活介助

一応、7時間近く要した手術も予定通り終了し、入院期間は2週間。

術後は、コルセットを装着し、順調にいけば3カ月後に取り外しての生活が可能に。

9月16日に退院し、回復期病院への転院はせず、自宅でのリハビリ生活に。

コルセットは、脇の下から座骨までのほぼ胴体全体を覆うもの。

日常生活でコルセットを外していいのは、着替え時と入浴時のみ。

トイレだけはなんとか自分で対応できますが、日常生活家事・雑事は、私の役割という状態が続いています。

ただ、ここ1週間ほどで、そろそろ自分が食べたい料理のための下ごしらえや味付け作業などを行なえるようになり、私の負担が少しばかり軽減されつつあります。

要介護認定を受けていないから、老老介護ではなく老老介助

先述したように、現在の私たち夫婦の老老介護は、正確には「介護」とは言えず、「介助」というと思っています。

理由は、要介護認定を受けていないですし、現在その認定審査を申請する予定もないですから。

自分で入浴や着替え、食事の支度などできないことも多々あるため、要支援の認定を受けることは可能でしょうが、コルセットを外した段階で、どのように変わっているか分かりません。

その折り、必要が生じれば、要介護審査を申請するつもりです。

すべて異なる高齢夫婦老老介護、高齢親介護の個人事情

こうした場合を含め、介護保険制度があっても利用でない、あるいはしない在宅介護者も多いでしょう。

また、介護を必要としても、介護状態によっては、自宅から動くこと動かすことができず、デイサービスを利用できないため在宅介護で対応すべき方々もが多いはず。

もちろん、訪問介護や訪問看護の利用も可能ですが、保険加入の有無は問わず、費用は掛かります。

また、サ高住や特養その他の老人施設への入居には、一定の条件が伴います。

介護費用負担力や介護施設入所には要介護者の保護・後見者が必要など、利用条件が厳しくなります。

日経記事で紹介している事情や例では、デイサービスを利用できない深刻な要介護度・心身状態の方々も多いはずです。

いずれにせよ、介護をめぐる個々人、個々の家族・夫婦の事情・状況は、同じものは一つとしてなく、1事例を取り上げたり紹介すれば事足りるものではありません。

私は、例のような集まりに参加したいとはあまり思わない方です。

仮に参加した場合は、どちらかというと聞き役に回ることになると思いますし、正直、それで疲れが増すことになりそうな気がします。

そういうタイプの人間なので、終活においての人間関係の断捨離に、先行して取り組んできています。

介護を担う方々の集まりでは、共感を覚える話を聞き、励まされ、癒される機会も個々に異なります。

そうした機会を得ることができることは望ましいこと。明日からも心新たにして臨むことに繋がるグループや人との出会いがあれば良いですね。

「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」2009年結成宣言要約

ところで、日経記事中にあった「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」についてです。

同グループのWEBサイトに、グループの結成宣言がありました。

その内容を要約しました。

男性介護者の増加と新たな課題

介護保険制度が始まって10年を迎える中、家族介護者の負担は依然として重く、不幸な介護事件も後を絶ちません。制度整備が進む一方で、在宅介護の長期化・高齢化・重度化が進み、「主たる介護者」の約4人に1人が男性となるなど、男性介護者の存在が顕著になっています。

増える男性介護者とその現実

男女が共に介護を担う社会の実現は望ましいものですが、これまで家事や介護のスキルを期待されてこなかった男性介護者には、孤立や負担の大きさが課題となっています。介護殺人や虐待の加害者に男性が多いという事実も、現状の深刻さを物語っています。

地域で広がる支援の芽

全国各地では、男性介護者の悩みに寄り添う会や支援活動が少しずつ広がっており、実践を通じて貴重な知見が蓄積されています。しかし、こうした取り組みはまだ社会的に十分認知されていないのが現状です。

男性介護者から見える社会の課題

男性介護者に焦点を当てることで、介護政策の課題だけでなく、日本の政治・経済・社会システムの問題も浮き彫りになると考えられます。これは、誰もが安心して老後を迎えられる社会づくりに向けた重要な一歩です。

ネットワーク結成の目的と呼びかけ

私たちは、男性介護者の孤立を防ぎ、地域に根ざした支え合いの仕組みを広げるために、各地の会や支援活動の交流・情報交換を促進したいと考えています。また、家族介護者支援に関する調査研究や政策提言にも積極的に取り組みます。

この思いを共有する仲間とともに準備を重ね、2009年3月、「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」を結成しました。介護の現場にある男性介護者、支援者、研究者、そして介護政策に関心を持つ市民の皆さまの参加を広く呼びかけています。

2009年も2025年も変わらぬ深刻な介護問題状況

以上を読んでみて、真っ先に感じたことは、これが最近書かれたものではなく、15年近く前のものであること。

そこでの問題提起に関して少しも状況は好転せず、むしろ一層問題が拡大・深刻化しているのです。

とりわけ、すべての団塊の世代が後期高齢者化した今日、老齢夫婦・老齢単身者の急増が招く、男性の妻や母の介護問題のその傾向は、間違いなく増すばかりです。

これは、介護制度及び介護保険制度が次第に改善されてきているのではなく、改悪を重ねてきている事情と重なり合っています。

その流れの中では、現役世代の「介護離職」問題も容易に改善できるはずもありません。

主に大企業が中心になって、人材確保政策から力を入れている企業ごとの独自の介護支援制度強化だけでは、対応できるものではありません。

この思いと共通する内容の一部になりますが、生成AIのCopilotに宣言内容と現在状況との比較考察を提案してもらいました。

2009年結成宣言から考える2025年の現状|with Copilot

男性介護者の「珍しさ」から「当たり前」へ

宣言当時は「主たる介護者の4人に1人が男性」とされていたが、現在では3人に1人に近づいており、男性が介護を担うことはもはや特別なことではなくなっている。支援の対象としても、より多様で実践的なアプローチが求められていると言える。

支援活動の広がりと認知の課題

地域での男性介護者の集いは全国150以上に拡大したが、社会的認知や制度的支援は依然として限定的。宣言で掲げられた「経験知の蓄積」は進んでいるものの、それを政策に反映させる仕組みはまだ十分とは言えない。

ケアの質と生活スキルへの視点

料理教室など生活スキル支援の取り組みが始まり、宣言文が懸念していた「家事経験の乏しさ」への対応が進みつつある。今後は、介護の質だけでなく、介護者自身の生活の充実や生きがいにも目を向ける必要があるだろう。

ネットワークの役割と次のステージ

同ネットワークは、情報交換や孤立防止に貢献してきた。今後は、政策提言や社会的発信力をさらに強化し、介護をめぐるジェンダー・地域・世代の課題を横断的に扱うプラットフォームへと進化する可能性・必要性があるだろう。

以上、やや好意的に整理してくれました。

前途多難な高齢者介護、老老介護と介護保険制度の今後

私の介護(介助)体験で考える、男性による介護問題|日経レポートから

介護疲れを少しでも改善・解消し、男性介護の孤立や不安を回避する。

確かに、同様の経験をしている人に、自身の話を聞いてもらうことでそれが可能となることは充分理解できます。

では、私もそのような場を欲しいと思うか。

確かに、1日中、妻と自分の食事・洗濯掃除等家事と妻の入浴や着替えなどの介助に追われる毎日では、それがいつまで続くのだろうという思いは折々抱きます。

しかしそれを人に話したとしても、その事情や現実は変わることはないでしょうし、心身の負担は自身の気の持ちようと対応方法の改善で対処するしかないと思っています。

どちらかというと孤独を好み、孤立には強いと思っていますし、掃除や食事の後片付けなどは従来から私の担当でした。

食事の支度も献立を考えることは苦手ですが、料理を行うこともさほど苦ではありません。

ただ、自分のためのだけの時間がほとんどなくなったことには、こうした事態が、思ったよりも早くかつ突然やってきたことで、非常に厳しさを感じています。

その対応は、時間の経過に伴う妻の状況の変化や私の感情コントロールにより変化していくでしょうし、また少しでも変えていきたいと考えています。簡単ではないかもしれませんが。

一応、1週間ほど前から、妻が自分の食べたい夕食の献立をたて、その一部の支度を自分でやれるようになってきているので、少しは良い方向に向かうのではと実感しています。

というわけで、今回の私の体験など、非常に厳しい介護を担っている方の苦労や不安の比ではないと考えてもいます。

共に認知症に罹った末92歳で亡くなった、明治40年生まれの実父と大正2年生まれの実母の介護を担ってくれた次兄夫婦から、その悲惨ともいえる大変な苦労話を聞いたこともありますし。

日経の報告の内容については、それらの実情・実態が増幅・拡大していくなかで、男性介護への対策・対応が制度上改善されていくのかどうか。

民間や自助努力に依存するばかりではなく、真に公的制度として、社会保障制度のあり方としてどのように改善・改革が行われるか。

そこに焦点を当てた動きや課題を、日経を含め、関係する組織や可能ならば個人も巻き込み、政治行政問題として提起・提案することが不可欠と考えます。難しいことですが。

私たち後期高齢者夫婦のこれからの介護不安

現状の私たちの老老介助は、介護の範疇にはなく、今後多少の改善もみられる可能性もあるでしょう。

ただ、この状況は、原因が違うにしても、私の想定よりも、5年~10年近く早く出現した感じがします。

しかし私がまだ若い?時に経験できたことは、多少はプラスに働くのではと思っています。

約8年にわたりサ高住・特養での介護生活を送り、2年前に100歳で看取り・見送った義母の介護経験と合わせて、自分たちの介護とその備えについて、精神的・物質的双方においてです。

そのために、介助生活が当分続くとしても、これからの本格的な介護課題への整理・準備対応ができるかと思いますし、実践していきたいと考えています。

しかし、認知症対策だけは、予測不能であり、その対応も、今も今後も正直言って、分かりません。

大変な状況が想定されることは、例として、先ほどの「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」のサイトに会員の投稿の中に体験談をお読み頂ければ分かって頂けると思います。

⇒参考:男性介護ネット/男性介護ネット会員の介護体験記 本文

何が起きても、どんな事態になっても、それも想定外という想定内のこと。

そう心の備えをもって臨むしかないと覚悟しています。

私自身も、明日にはどうなるか分からないのですから。

総合的・包摂的な終活が必須の段階に入っています。

超高齢化社会における介護制度、家族介護、介護離職問題と考察・提案|今後の方針を兼ねて

冒頭紹介し、本稿の序とした日経記事の内容は、現在と今後の介護問題、介護保険問題のごくごく一部を取り上げたものと言えます。

しかも、そうした課題においての対策・対応は、多くは民間の共同・協調・努力に負うものです。

今後ますます負担が増え続ける介護保険料や介護現場の人材・人員不足、悪化する中小介護事業そして止めようもない介護離職者の増加。

その他多種多様な困難・問題が、あり続けます。

こうした中にあっても、政治・行政と一部の専門家やマスコミは、絶対的な基調として、財政規律主義を盾にして、個人と家族への負担増に傾斜するばかりです。

一時、介護終活.com という特化したWEBサイトでこうした課題を取り上げていく予定でした。

しかし、老々介助の現実化でサイト運営にかけることができる時間が、一気に減少したため、ライフステージをテーマとした当サイト lifestagenavi.com に、結婚家族問題など他のテーマとも合わせて集約することにしました。

介護終活.comに掲載済みの記事も、何らかの形で、当サイトに移管する予定です。

(参考)

⇒ 【シリーズ総括】「介護離職ゼロ」は実現できる?「介活」で考えるこれからの介護 – 介護終活.com

⇒ 93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき – 介護終活.com

⇒ 98歳義母「特養」介護体験記|コロナ禍の特養介護生活と2介護施設での費用を11記事で回想 – 介護終活.com

⇒ 100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月) – 介護終活.com

※なお、現在同サイトに一部トラブルが生じており、見辛い部分があります。申し訳ありません。

また、介護(保険)制度については、「シン安保2050」という基本理念から、および社会保障制度や超高齢化社会という社会問題の観点から、もう一つの基幹WEBサイトONOLOGUE2050で取りあげます。

どちらも投稿頻度は、しばらくまばらの状態が続きますが、今後どうぞ宜しくお願いします。

「シン安保2050」については、こちらでご確認ください。

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

コメント