増える老後移住|高齢者の老後の選択としての「老後移住」とその背景

はじめに|日経「老後移住増」レポートから考える高齢者と家族課題

「終の棲家を都会に求める高齢者が増えている。」

こうした事情を取り上げたレポートが、日経に掲載されました。

⇒ (チャートは語る)終の棲家、都会に求める 75歳以上の移住3割増 医療充実・子の近くに – 日本経済新聞 (2025/11/16掲載)

そのポイントをGeminiに要約してもらいました。

終の棲家を都会に求める高齢者の増加|ChatGPTによる日経記事要約

75歳以上の移住が10年で3割増

他市区町村へ転居する75歳以上の後期高齢者が10年間で約3割増え、2014年の14万7000人から2024年には19万7000人に達した。65~74歳は横ばい、25~64歳は約1割減と対照的で、高齢者の移動が活発化している。

都会への転入が顕著

転入超過が最も多いのは札幌市で、毎年1400人超が移住。さいたま市、福岡市、横浜市も500人以上の転入超過となっており、首都圏郊外の相模原市や八王子市も同様の傾向を示す。比較的大きな都市が高齢者を引きつけている。

医療・介護の充実が都市移住の主因

札幌市調査では転入理由として「親族との同居」に次いで「入院・入所」が多く、医療・介護環境の整った都市部への移住が目立つ。札幌市では病院の4割が集中し、地方の医療・介護資源の乏しさが背景にある。

地方の介護インフラ不足

全国1741市区町村のうち、通所型介護事業所がない自治体は172、訪問型がない自治体は115、どちらもない自治体が58と、地方の介護体制の空白が拡大している。買い物・通院・雪かきなど日常負担も大きく、地方での自立生活が難しくなっている。

「元気なうちに都会へ」—自立志向と家族支援

介護大手SOMPOケアによれば、子に頼らず自立を望む高齢者ほど早めに都市部へ移る傾向がある。一方で、西鉄ケアサービスによると「子の近くに引っ越す」高齢者も増加。地方では施設入居が難しく、子が親を呼び寄せるケースが目立つ。

都市部自治体の負担と課題

受け入れ側では介護保険制度の枠組みが追いつかず、財政・人材の圧迫が懸念される。さいたま市では介護需要増によりケアマネジャーが不足し、訪問介護の受け入れ拒否も発生している。

移住を契機とした都市再設計の可能性

一方で、高齢者移住は都市機能を再構築する契機にもなりうる。医療・介護・住宅を集約すれば効率的な街づくりが可能となり、介護人材の柔軟配置による人手不足緩和も期待される。

孤立防止と地域共生が鍵

ニッセイ基礎研究所の三原岳氏は、地域交流や共同活動を促す住宅政策の必要性を指摘。高齢者が孤立しないコミュニティ形成が重要だと強調する。

結論:縮小社会の再設計課題

都市への高齢者集中は、単なる移住現象ではなく、「縮小社会をどう再設計するか」という課題を突きつけている。

医療・介護・住宅の統合と共生型の街づくりが、今後の日本社会に求められる方向性といえる。

以上の視点で、記事を要約しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

もう一つ、Geminiの要約を見てみます。

終の棲家を都会に求める高齢者:移住動向と社会的な課題|Geminiによる日経記事要約

1. 活発化する後期高齢者の「老後移住」

・移住の増加: 別の市区町村に移り住む75歳以上の後期高齢者の数は、2014年から2024年の10年間で3割増加し、19.7万人に達した。これは、65~74歳層が横ばい、現役世代(25~64歳)が減少している中で際立つ傾向である。

・吸引する都会: 後期高齢者の転入超過が多いのは、札幌市を筆頭に、さいたま市、福岡市、横浜市などの比較的大きな都市や首都圏郊外であり、大きな都市が高齢者を吸い寄せる構図となっている。

2. 高齢者が都会を選ぶ主な理由

・医療・介護の充実: 転入の理由として「親族との同居」に次いで「入院・入所」が多い。

札幌市のように市内の病院が道内の4割を占めるなど、充実した医療・介護サービスを求めて都会へ移るケースが多い。

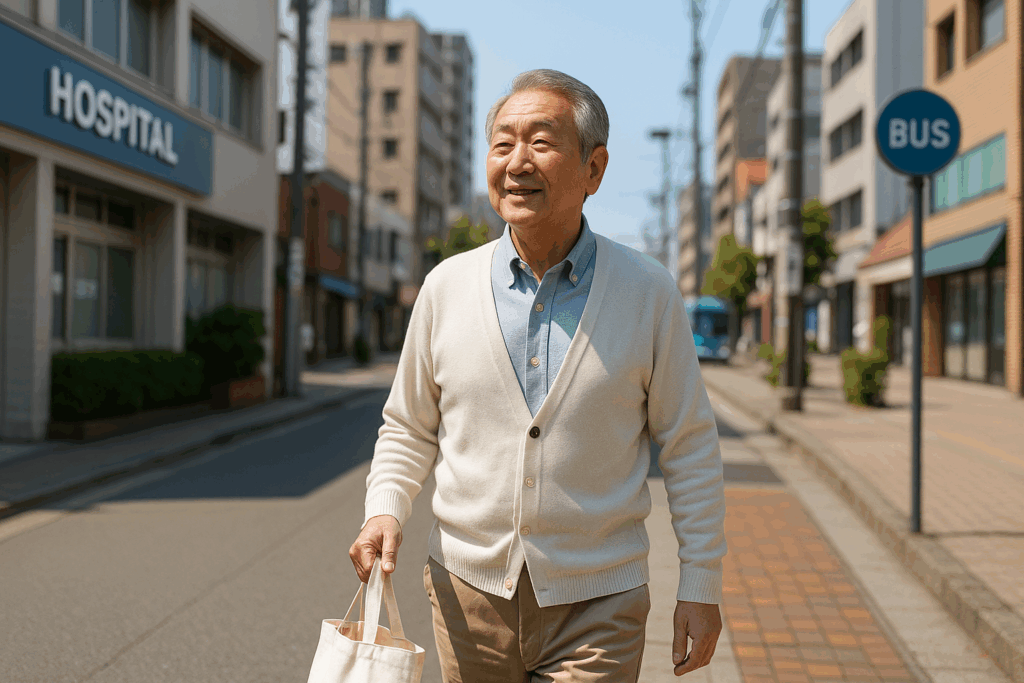

・日常生活の利便性: 地方では買い物や通院、雪かきなどの日常生活の負担が重い。

都会は交通の便が良く、自立志向の強いシニアが元気なうちに便利な場所に移りたいと考える。

・子供への依存: 都会に住む子供が、地方の親の生活を手助けするため、自宅や近所の高齢者向け住宅に呼び寄せるケースも増えている。

3. 移住の増加がもたらす社会的な課題と好機

・制度と資源の圧迫: 後期高齢者を多く受け入れる都会の自治体では、市区町村単位で運営される介護保険制度への対応が難しくなり、財政や介護資源の圧迫(例:さいたま市でのケアマネジャー不足)が懸念される。

・街づくりの好機: 高齢者の集約は、医療機関、介護施設、住宅などを集約できる好機となり、都市機能の効率を高める可能性がある。

介護事業者側も人員配置の柔軟性が増し、人手不足の緩和に繋がる。

・孤立防止と再設計: 重要なのは、移住した高齢者を孤立させないための交流を促す仕組みづくりや、福祉の視点を取り入れた住宅政策である。都会への高齢者の集中は、縮小社会をいかに再設計するかという重い課題を投げかけている。

当然と言えば当然ですが、似たような要約になりました。

実際の記事及び2つの文脈と要約から、「高齢者にとっての都市と地方の生活格差とそれぞれの課題」と意図を読み取ることができます。

そして、社会と行政の共通課題として、社会生活のインフラと高齢者福祉のあり方の再設計の必要性を主張しています。

それはそれで充分意義・意味のあるレポートです。

その内容と論点は、上記要約で確認頂くとし、本稿では、「介護と終活をめぐる、家族間のコミュニケーションのあり方」を考えさせるレポートと位置付けて、以下進めてみることにします。

1.介護と終活をめぐる、離れて暮らす家族間のコミュニケーションの重要性

高齢者の都市への移住という傾向をきっかけにしての本稿。

まず、都市移住に際しては、本人と家族との間で、何かしらのコミュニケーションがあったのでは、と想像します。

都市移住自体が持つ意味や、場合によってはその目的について、そしてその後について、象徴的なテーマを設定し、そのためのコミュニケーションについて考えてみることにします。

遠距離介護対策、介護離職防止対策としての老後移住と親子間コミュニケーション

都市移住が、高齢者自身の希望・意志による場合。

子どもなど、親と離れて生活している家族の希望・意志による場合。

あるいは双方の気持ちが一致しての場合。

そのいきさつの違いに、個々人とその家族の状況・事情が重なり合っており、対応方法をパターン化することは不可能です。またその意味・意義もあまりないようにも思います。

すべての家族間での介護問題の共通点は、同居家族間の介護か、別居家族間の介護かという区別・違い。

その別居家族間の介護で、とりわけ問題となるのが、離れて生活する家族間の介護。

親の遠距離介護には、家族の異なる状況の数だけの問題が横たわっています。

そして、介護離職リスクが、潜在的あるいは顕在的に存在しているのも、多くの別居家族間介護に共通と思われます。

果たして老後移住が、遠距離介護の困難さを軽減・克服することになるか。

介護離職を防ぐ、思いとどまらせる対策になりうるか。

移住後の介護対策を予め調べ、必要が生じた時に円滑に対応できるようにしておく。

その為には、家族間でのコミュニケーションが必須です。

そこで参考になる記事を紹介しておきましょう。

当サイト運営者が、以前運営していたWEBサイトで投稿した記事です。

⇒ 介護離職を防ぐ!家族で乗り越える介護の秘訣:役割分担とコミュニケーション術 – 介護終活.com

介護を担う家族構成のバリエーション、そこで必要な介護のパターンに応じた家族間コミュニケーションのあり方などを考察・提案しています。

高齢両親・高齢単身者の終活とその家族とのコミュニケーション

超高齢化社会と長寿化が重なり合うことで、親子共々高齢化が進行する現代社会です。

核家族化がもたらした少数家族化社会。

老々介護のパターンも夫婦間介護にとどまらず、親子間老々介護も必然の時代となっています。

そして高齢夫婦は、必ず一方が残り、単身高齢者となるリスクを抱えています。

こうなると、コミュニケーションの機会を持とうにも、相談する相手、後見人になってくれる家族がいない。

深刻な事態が、自動的に、有無を言わせずやってくる。

そうなる前に、家族がいる間に、しっかりと介護や死後の対応について話し合い、対応方法を決めておきたいものです。

移住後に必要になる介護への備えと家族間コミュニケーション

都市移住という人生での大きな決断を行うに当たっては、当然家族間のコミュニケーションがしっかり行われていると思います。

都市移住の増加から始まった本稿。

移住は、新しい環境での介護と終活を考える起点になります。

移住に至った要素・要因やきっかけ・目的。

どこに、どんな住まいに移り住むか。

こうした内容についての話し合いに加え、その後、年を重ねるに応じて生じる健康や介護の不安にどう対応するか。

そして、すぐには現実的ではないかもしれませんが、いずれは、あるいは突然訪れるかもしれない万が一の事態への対応。

いわゆる終活に関わる多種多様な問題への本人と家族の考え、対応法などについても、話し合う機会を早くから持っておくことが望ましいと思います。

2.都市への一極集中に高齢者も加担する?

次に、もう一つ別の視点に転換して考えてみましょう。

決して目新しいものではありませんが。

とどまることがない若い世代の都市への集中

若い世代が仕事にとどまらずレジャー・エンタメなどの多様性や利便性から東京・大阪など大都市に出てくる。

もしくは地方の中核都市に。

一極集中の最大の要因とされる現実であり、一向にその志向と勢いは止まることがありません。

これも地方対都市の対抗・対立構図を示すもの。

高まる、高齢者の生き方の選択肢としての都市志向・老後移住

多くがまだまだ経済的な安定を欠き、不安定な生活を余儀なくされることが想像・想定される若い世代でも、都市をめざす。

一方、ある程度の経済的な安定・安全性を持っている高齢者。

あるいは、都市で仕事をし暮らす、経済的に比較的恵まれている子ども・家族がいる高齢夫婦もしくは単身生活高齢者。

都市での生活の利便性についての情報は、有り余るほど。

都会・都市志向になるのは、当然と言えるでしょう。

もちろん、田舎でのんびり、地方の緩く・やさしい人間関係からは離れがたく、その生活を守りたいと思う高齢者もいます。

超高齢者社会の長期化と買い物弱者・社会福祉弱者の増加と都市志向

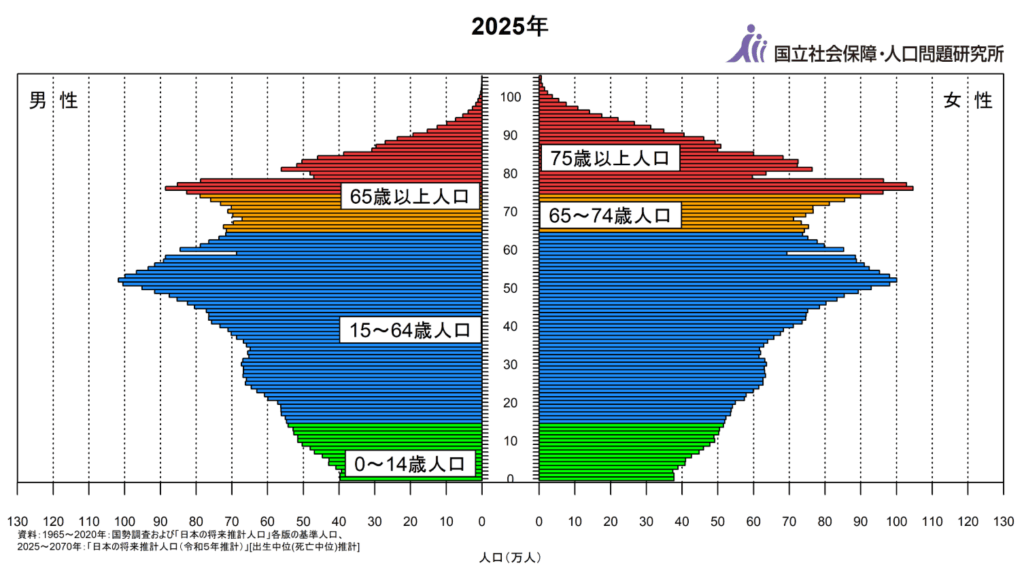

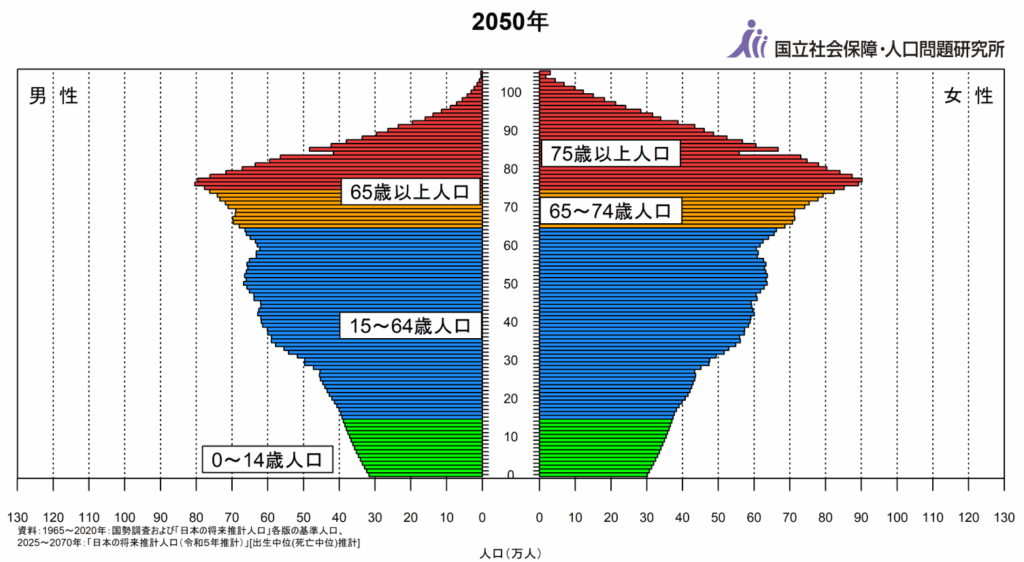

今年2025年には、団塊の世代の全員が「後期高齢者」になっています。(私もその一人)

今年の人口ピラミッドと、2050年の予想人口ピラミッドを添付しました。

高齢化は老化を必ず伴います。

地方は次第に人口減少が進み、公共施設の維持が次第に困難に。

人口減少は労働人口減とも一体のもの。

個人商店はすでになくなり、地方スーパーも廃業・閉店が加速化。

バスや電車の地方路線の廃線や便数の減少も続きます。

高齢者の運転免許証返上も。

高齢者の脚はなくなり、買い物弱者は、高齢化に伴う当然の帰結になりました。

また、地方の人口減少も自治体の福祉財政を圧迫し、国の補助・支援なしでは立ち行かなくなっていることも常態。

考えれば考えるほど、高齢者のこれからの生活に明るさを見出すことが難しくなっている。

多くの方々が感じるところでしょう。

3.老後をどこでどう送るか|介活・終活課題としての暮らす場所と家族関係

都会を終の棲家とする。

とは言っても、都会が住む家ではなく、都会でどのような家・住居で暮らすか。

死はどこで迎えるのか、最後は家族と同居して看取ってもらうのか、介護施設で看取ってもらうか。

はたまた、寂しく、誰にも看取られることなく、単身高齢者として死を迎えるのか・・・。

そして、それまでの生活は、どのように送るのか。

それらが課題になります。

身近になった家族とのコミュニケーションを緊密に

子どもとの距離を一応縮めても、老後の生活がパッケージ化されて保障される高齢者ばかりではありません。

近づいて家族との介護や終活についてのコミュニケーションも、距離に比例して密になれば、その意義も深まります。

介護離職防止をテーマとしたシリーズ記事において、家族との関係・連携・コミュニケーションをテーマとした以下の記事があります。

その記事及び関連記事を以下に添付しました。

⇒ 介護離職を防ぐ!家族で乗り越える介護の秘訣:役割分担とコミュニケーション術 – 介護終活.com

⇒ 【今日からできる】介護保険の基本から身体介護まで、家族介護者が知るべき全知識 – 介護終活.com

なお、「介活」については、この記事をご覧頂ければと思います。

⇒ 【シリーズ総括】「介護離職ゼロ」は実現できる?「介活」で考えるこれからの介護 – 介護終活.com

新しい地域での新しい生活を楽しむ

また、移住先にもそれぞれの地域社会があり、近所・近隣があります。

新たな生活や活動を通じて、新しい人間関係も生まれるでしょうし、市町村の介護や福祉担当部署とのコミュニケーションも、相談をはじめ、積極的に取るようにできればと思います。

都市移住・老後移住は良いことばかりとは限りません。

移住前の暮らしよりも、より楽しい、充実した、あるいはゆったりとした時間を送ることができるように、新しい自分創りや発見にも、ムリなく取り組むことができれば素晴らしいですね。

子に頼らない都市移住の高齢者は、この部類に入る人が多いでしょうね。

そうではなく、近くに呼び寄せたご家族は、介護・終活コミュニケーションに加え、情報提供や声掛け・旅行などを通じてその支援・応援を行って頂ければと思います。

4.地方対都市、新しい地方創生への取り組みの21世紀第2四半期へ

最後に、日経記事の主意に半分戻り、半分は別の視点から、感じたところをメモ書きしました。

企業と大学が若い世代を呼び込み、働く現役世代が高齢世代を吸い寄せる、装置としての都市

元々人口が多い都市ですから、定住している高齢者も多く、絶対数も。

都市に暮らす高齢者も老後の不安を抱えており、行政の課題も増大しています。

そこに地方からの高齢者が移住し、住民税非課税で、行政ニーズ・行政コストは増加する。

何か、ふるさと納税の変異のような気がしないでもないですが、新しいドメスティック移民問題というとちょっと大袈裟かもしれませんね。

単純な都市と地方をめぐる問題も、時代とともに多様性・複雑性を加え、かつ、人の生き方の中に、複数の故郷を持ち、経験するという「多元性」という要素が強まっていく。

その一端と理解すると、また新しい社会のダイナミズムが形成されていく期待も持ちえます。

定年後・退職後、そして老後の中高齢者がその一翼を担う。

それも良いのでは、と思います。

現役世代も、10年・20年スパンで見れば、同類になるのですし。

地方の新しいダイナミズム形成で都市部からの移民・移住促進で反撃・対抗を

地方は地方で、新たなダイナミズムを創出する取り組みが、一層求められます。

大変ですが、従来の地方再生論を一新し、シン地方創生論の形成と活動をデザインすべく、都市部からの移民・移住を促進するという反撃・対抗に期待したいと思います。

ふるさと納税は、ある意味禁じ手です。

反撃・反抗のための資金集めとして機能し、有効に活用されれば良いですが、その手段・手法を持ちえない地方の方が多いはず。

若い世代と現役世代の参加・参画に加え、地方にしっかり根を降ろしていいる高齢世代の意気も見せて貰えればと思います。

少々、部外者の無責任な発言になってしまいました。お許しください。

まとめ

高齢者の都市移住という現象は、単なる「暮らしやすさの追求」にとどまらず、介護・医療・家族関係・終活といった複合的な課題が交差する象徴的なテーマと言えるでしょう。

とりわけ、地方の介護インフラ不足や生活環境の悪化が進む一方で、都市には医療・介護・生活支援が集中し、子どもの独立・別居や親の自立志向も相まって都市志向は強まっています。

一方で、都市部では高齢化が進み、定住高齢者が急増。

介護人材・財政負担・制度運営という新たな問題が顕在化。

これに、地方からの高齢者移住が加わります。

対する地方は人口流出。

地方と都市の双方で課題が深まっています。

その背景での高齢者の移住をめぐって重要になるのが、「家族間のコミュニケーション」です。

離れて暮らす家族ほど、介護負担や終活を巡る意思疎通が不足しがちであり、都市移住はその話し合いの契機にもなります。

移住前後の生活設計、介護準備、終活、そして“万が一”への備え——こうした内容を家族で共有することが、介護離職防止や高齢者の安心につながります。

さらに、都市・地方の二極化・対極化が避けられない日本では、地域ごとの新しいダイナミズムを生み出す視点も欠かせません。

高齢者・現役世代・若者が、それぞれの立場から新しい暮らし方を選び取る時代。

地方創生もまた、新しい参加者を迎える発想が求められています。

老後をどこで、誰と、どのように暮らすのか。

そして、その選択を家族がどう支え合うか。

今回の都市移住の動きは、超高齢社会に生きる私たちが「生き方」と「家族のあり方」をあらためて問い直すきっかけ、あるいはヒントを与えてくれていると言えるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※なお、先に、介護終活.comで公開済みの記事をリンク先として紹介しました。

このサイトの記事は、数カ月以内に、当サイトLIFE STAGE NAVI に移管し、サイト内の適合カテゴリーで運用する予定です。

その場合、リンク先を修正しますので、ご了承ください。

コメント