3.年齢・世代、現在地点の違いとリスキリングの考え方

冨山和彦氏の「ホワイトカラー消滅」の警告?提言を前に、私たちは皆、AIによる「雇用の選別」という時代に立ち会っています。

しかし、キャリアのスタート地点や残された時間は人によってすべて異なります。

リスキリングを、単なる「学び直し」ではなく、「自分の現在地点から近未来への望ましいルートを探す考察行動」と再定義してみましょう。

その時、リスキリングという概念が少し変わるのでは。そんな思いがあります。

以下、いくつかの視点で考えてみました。

1)リスキリング以前のスキリングと新たな一歩としてのスキリング

「リスキリング」という言葉が前面に出ると、どうしても「いまの仕事がAIに奪われるから、慌てて学び直さなければならない」という受け止め方になりがちです。

ですが、本来はもっと手前に、リスキリング以前の「スキリング」という段階があります。

学生や若い世代、あるいは専業主婦・主夫や非正規で働いてきた人など、これから本格的にキャリアを形づくる人たちにとっては、「学び直し」ではなく「これから、何を、どう学び始めるか」が出発点になります。

冨山氏が指摘するように、「どの現場で、どんな価値を出すか」を決めずに、とりあえずホワイトカラーを目指すキャリア設計は、AI時代にはリスクが大きくなりました。

ここでのスキリングは、流行りのツールや資格を片っ端から取ることではありません。

・自分は何に興味・関心を持てるのか

・どのような現場なら「自分ごと」として関われそうか

・その現場で役に立つために、どの基礎知識・基礎技術が必要か

を考え、学びの優先順位を決めていくプロセスです。

一方で、すでに社会人としてキャリアを歩んできた人にとってのスキリングは、「リスキリングに向かうための助走」と位置づけることもできます。

いきなり大きく職種や業界を変えようとするのではなく、

・現職の中でAIを使いこなす小さな実験をしてみる

・自分の強みを別の現場で活かすイメージを描いてみる

といった「新しい一歩」を積み重ねることが、結果的にリスキリングの成功率を高めます。

今、特に若い世代や新たなキャリアを築く人には「スキリング(必要な知識・技術の選択と獲得)」の視点の方が優先するのです。

以下、その際に持つAI社会における姿勢、心持ちをメモしました。

・防御的リスキリング: 現在の業務(例:定型的な事務、経理)がAIによって代替されるリスクが高い人が、キャリアの延命や新たな現場への移動のためにAI活用スキルや現場スキル(介護・物流など)を学ぶこと。

・攻めのスキリング: AIが苦手とする分野(意思決定、感情労働、一次情報収集)や、AIを開発・管理する分野を、最初から専門領域として選ぶこと。

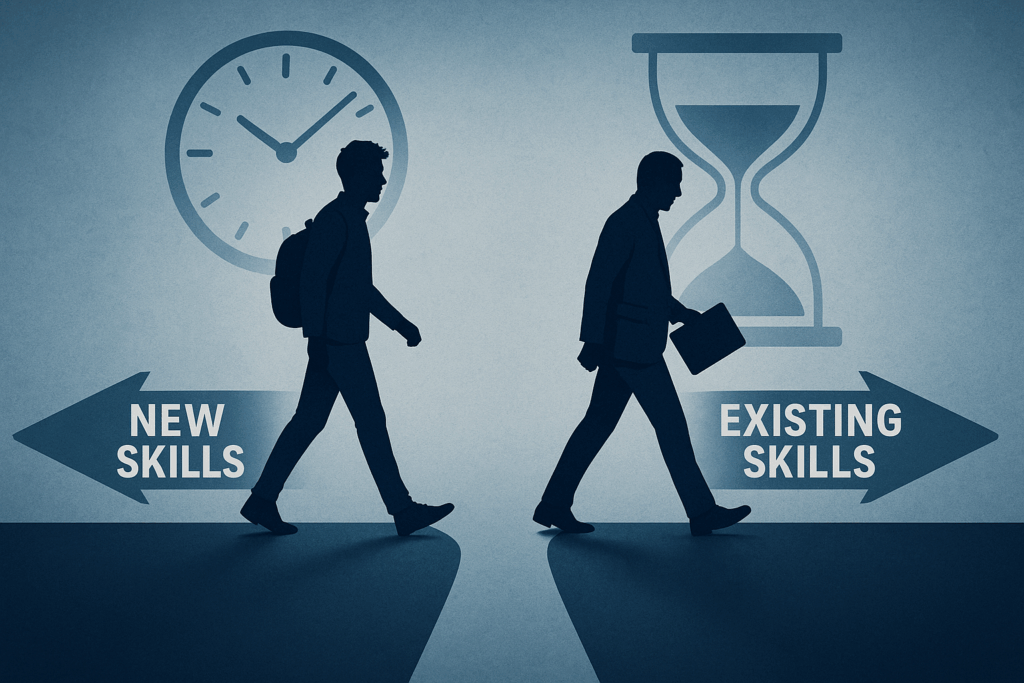

大切なのは、今持っているスキルが「防御(守り)」と「攻め(ポジティブ)」のどちらに分類されるかを冷静に判断し、その上で「新たな一歩としてのスキリング」をどこに踏み出すか、計画・プランを立てることです。

こうした側面があることも確認した上で、まとめを。

本稿でいうスキリングとは、年齢や立場にかかわらず「自分が生き方・働き方をしたいか」そこで「自分がどこでどのような価値を出したいのか」を考え、そのための基礎づくりを始める行為としましょう。

そのうえで、例えば、職種や分野をまたぐ大きなジャンプが必要になったとき、これまで身につけ活用してきたスキルを棚上げし、これからのすきるについて考えるという「リスキリング」が意味を持ってきます。

2)残された時間、これから迎える時間|時間資源の違いと限界・可能性

スキリングやリスキリングを考えるうえで、避けて通れないのが「時間」という資源です。

20代と50代では、使える時間の量も、人生全体の見通しも異なります。

それぞれに「限界」と「可能性」があります。

たとえば20代・30代は、キャリアの方向性を大きく試せる「実験の時間」とも言えます。

多少の失敗や寄り道をしても、やり直しが利きます。

その一方で、「とりあえず大企業のホワイトカラー」という選択を無批判に続けると、AI時代における構造変化の波に飲み込まれやすくもなります。

40代・50代は、それまでの経験や人脈という「蓄積された資本」があります。

その代わり、大きな方向転換には勇気が要り、残された就業期間との兼ね合いも無視できません。

ここでは、

・今の仕事のどこがAIに置き換わりやすいのか

・どの部分なら、自分の経験と判断が強みになるのか

を見極め、絞り込みと再設計を行うことが重要になります。

60代以降になると、「働く年数」は減っていきますが、その一方で「これまでの経験を次世代に渡す」「地域や社会に還元する」という新しい可能性や価値観が見えてきます。

必ずしもフルタイムで働き続ける必要はありません。

・経験を言語化して伝える

・地域やオンラインコミュニティの中で、後輩世代の相談に乗る

といった形で、自分なりの仕事を再定義するスキリングもあり得ます。

もう一つ、一般的な感覚で、世代という概念を用いて、Geminiが作成してくれたのが以下の表です。

生成AIは、「戦略」や「分析」「解説」という用語を、非常に好んで用います。

表の内の「戦略的スキリングの方向性」は「計画的スキリングも方向性」に変更しています。

| 世代/現在地点 | 時間資源の特徴 | 計画的スキリングの方向性 |

| 40代・50代 | 残された労働時間は少ないが、現場経験や人的ネットワークという「経験の非対称性」が豊富。 | 新しい技術を「経験」と結びつける。深く狭い専門分野を徹底的に学び、AIの補完を受けながら意思決定と結果責任を負う「ボスの仕事」を目指す。 |

| 20代・30代 | 時間資源は豊富だが、「経験の非対称性」はまだ薄い。 | ポータブルスキルと基礎力(教養)の強化。ジョブホッピングも視野に入れ、複数の現場で「意思決定と責任」を負う経験を早くから積み重ねる。 |

| 就職前の世代 | ゼロベースからのスタート。 | 「消滅しない分野」を専門として選ぶ(スキリング)。AIがインフラ化した社会で通用する**基礎力(教養)**を最優先で身につける。 |

このように、時間資源の制約は世代ごとに違いますが、どの世代にも「自分の今から」を起点にできる選択肢があります。

年齢に関係なく、学びを始めるのは「遅すぎる」ということはありません。

「遅いかな?」という思い・感覚はあっても仕方ないと思いますが。

過去は終わったこと・過ぎたこと。今から、明日から、新たにスキルを得る・習得するというスキリングが目標であり、テーマになる。そう捉えたいものです。

本稿では、年齢を理由に諦めるのではなく、自分の時間資源を客観的に見つめ、有効・有益な一歩を選ぶことが、スキリング及びリスキリングの起点になります。

AIが既存の知識獲得の時間を短縮してくれるとともに、未経験・未習得の領域の知識・情報・技術の収集・獲得も、著しい時短化が可能です。

今こそ、「何を学ぶか」の検討・判断・決断と「行動」こそが、年齢・世代を超越したスキリングを始める要件と考えたいと思います。

3)リスキリング前のスキルの棚卸・評価とAIのリスキリング活用

しかし、一応は、リスキリングを始める前に、あるいは、リスキリングではなく、スキリングを念頭に入める前に、お薦めしておきたいのが、過去・今迄の自身が身につけ、利用してきたスキルの棚卸と評価です。

自分の現在地点を知るための必須作業と位置付けることもできます。

リスキリングという言葉だけが先行し、「そもそも自分は何ができるのか」「どんな経験が強みになり得るのか」が曖昧なままでは、学び直す方向を決めることができません。

「自分のスキルを棚卸し、AI時代におけるその存在可能性や市場価値を評価・判断する。」

このプロセスを組み入れることをお薦めします。

棚卸の一例として、次のような問いを紙やメモアプリに書き出してみることをお勧めします。

・これまで続けてきた仕事で、「自分なりに工夫したこと」は何か

・他の人から「助かった」「すごい」と言われた場面はどこか

・苦にならずに続けられる作業や役割は何か

・逆に、強いストレスや違和感を感じる仕事は何か

ここで有効に使えるのが、まさにAIそのものです。

自分の職務経歴や日々の業務を書き出し、「この経験はどんなスキルに分類できるか」「他の業界・職種で活かせる要素は何か」とAIに整理させることで、主観だけでは見えにくかったパターンが浮かび上がります。

さらにAIは、

・ある職種に必要な基礎知識や資格の一覧を出してもらう

・学ぶべきテーマの順番や学習ロードマップを作ってもらう

といった形で、リスキリングの「ナビゲーター」としても活用できます。

もちろん最終判断は自分ですが、考えるための材料を集める役割としては、非常に心強いパートナーになり得ます。

重要なのは、AIを「正解を教えてくれる先生」としてではなく、自分の経験と言葉を整理し、次の一歩を考えるための相棒として位置づけることです。

日経記事で示された「AIを使う側と使われる側の格差」は、こうした日々の小さな活用の積み重ねからも生まれてきます。

もう一つ、AIとスキルの棚卸とのからみについての視点を整理してみました。

・棚卸し・評価: 過去の職務経歴をリストアップし、「AIが代替できるルーチンワーク」と「人間にしかできない非定型的な判断・共感」に分類する。特に、冨山氏が言う「現場・現物・現人」から得た**「経験の非対称性」**を洗い出すことが重要です。

・AIのリスキリング活用:

自己分析のパートナー: ChatGPTなどの生成AIに過去の経歴を入力し、「AI時代において、このスキルセットの陳腐化リスクは?」「私の経験を活かせる人手不足分野は?」と尋ねる。

知識獲得の高速化: 新しい専門分野の基礎知識を、従来の学習時間よりもはるかに短時間で習得するためにAIを駆使する(例:Pythonの基礎文法、簿記の基本概念など)。

こうしたプロセスも一つの例とし、有限な時間ですから、できるだけ効率的に、有効に時間を活用すべく、「これから、今から、何を、どう学ぶか」という自問自答を、時にAIをアシスタントに実行し、回答を導き出して頂ければと思います。

4)インフラ化したAI社会を生きるこれからの世代に不要なリスキリング、必須のスキリング

これから社会に出る世代にとって、AIはすでに「特別な技術」ではなく、電気やインターネットと同じインフラになっていきます。

その意味で、「AIの基本的な使い方を学び直す」という種類のリスキリングは、むしろ不要になるでしょう。

物心ついたころから、自然とAIに触れて育つからです。

その一方で、どれだけAIが賢くなっても代替されにくいスキリングがあります。

・読み、書き、論理的に考える言語の力

・数量感覚やデータを読み解く数理・統計の基礎

・他者の感情や背景を想像し、関係を築く対人理解・共感力

・未知のテーマに対して、自分で問いを立て、調べ、試す探究心と好奇心

こうした「教養」に近い力は、AI時代にむしろ重要度を増していきます。

これらは、冨山氏のいう「リベラルアーツ」や「ビジネスの言語」とも重なります。

AIが情報や知識をいくらでも出してくれるからこそ、それらを取捨選択し、自分なりの意味づけを行い、行動に落とし込む力が問われます。

① これからの世代に必須のスキリング|基礎力・リベラルアーツにどう取り組むか

リスキリングという呼び方は、できれば捨てて、すべてを「スキリング」と捉えてこれからの生き方・働き方を実践するためのテーマとする。

特に、まだ社会人経験が著しく少なかったり、ほとんどない世代にとっては、リスキルの視点は無用で、スキルの世界のこと。

この時、「教養」リベラルアーツの大切さを是非認識しておくことをお薦めします。

無論、現役世代にも先行世代である高齢世代においても、大切さは同じですが。

冨山氏が重要視する「教養(リベラルアーツ)」は、単なる趣味や学問ではありません。

それは、「AIが出した回答をうのみにせず、人・自身の考察・判断・創造力を駆使しての、知識や文化・歴史などの体系」と捉えてみました。

冨山氏のような秀才・天才ではない、フツーの私たちが取り組みたい、得たい「教養」とはどういうものでしょうか。

それらは決して高度な理論を構築あるいは進化させることではなく、「社会やビジネスのさまざまな関係性や仕組み」を理解し、これからのAI社会において、「自分の意志とめざす目標を実現するための基礎知識とその見えざる、意識せざる体系」と言えるでしょうか。

体系と言っても、何かモデルとして提示された「体系」に基づいて獲得すべきというわけではありません。

自分自身が、興味関心や好奇心を深め、進めていくうちに自ずと出来上がる、オリジナルの体系がこれからは重要で価値があると考えます。

冨山氏がリベラルアーツの構成要素として挙げている領域ごとに、ごくごく一般的な、わたしたち普通人がAIを介在にして目標としたい基礎力としての課題を、Geminiが表形式で提示してくれました。

| 教養の領域 | 普通の人のための実用的な目標 |

| 数理系 | 簿記・会計(ビジネス言語):会社の「儲け」や経済状況を客観的に判断する力。AIが出す予測を鵜呑みにしない「検証力」の土台。 |

| 言語系 | ロジックと言語化能力:AIへの「適切な指示(プロンプト)」を設計する力や、複雑なAIの出力結果を「生身の人間に伝わる言葉」に変換する力。 |

| 思考系 | 歴史・哲学:物事の構造や人間の本質を理解し、AIが出せない「倫理的な判断」を下す土台。 |

これらの基礎力は、興味関心を持った分野に進む際の「情報収集の効率」と「基礎技術の習得速度」を飛躍的に高める取り扱い自由のパーソナルスキルとなりうるのです。

インフラとしてのAIを前提にする世代にとってのスキリングとは、「AIを使うためのスキル」ではなく、「AIと共に考え、決め、動くための人間側の土台」を育てることだと言えるでしょう。

これは、年齢を問わず、今からでも積み上げることができる領域でもあります。

② AI社会時代の働き方変革に個人はどうスキリングで備えるか

先述した記事の第3章「3.事業戦略としてのAIシフトの現状と今後|生成AIから超知能化へ、日本企業はどう進化するか」。

その第6項で提起したのが、「個人としてのAI技術と活用スキル向上への取り組み課題|セルフラーニングの薦め」という内容です。

そこでは、

・初級:AIへの抵抗感をなくす「基礎習得と実践活用」課題

・中級:業務へのAI統合と「検証能力」の課題

・上級:戦略的な事業応用と「独自AI」構築による市場価値創造の課題

という3段階でのAIへの向き合い方を提案しました。

(参考)【AI時代の羅針盤】学歴に依存しない「生き方・働き方」へ!個人のキャリア変革と具体的備え – 3ページ目 (4ページ中) – Life Stage Navi

これとは別の視点で、同記事の第4章「4.個人はシンAI社会時代の日本の労働市場と働き方変革にどう備えるか」で次の観点で、スキリングに臨むかのヒントを提起しています。

是非、同記事で、

1)AI時代のキャリアクライシス:大卒・学歴依存から「スキル依存」への転換

2)創造性・共感性・倫理:人として、個人・個性の価値へのシフト・回帰

3) 「手に職」という原点回帰とAI共創:非大卒キャリアの新たな価値創造

4)孤独な取り組みを避ける:リスキリング支援と社会制度の活用

上記のように第3章の最終項では「セルフラーニング」という用語を用いていました。

そして第4章の最後の項では「リスキリング」を活用。

それぞれの記事もお読み頂き、本稿のインフラ化したAI社会を生きる上でのスキリング、リスキリングについての考察を確認頂ければと思います。

(参考)【AI時代の羅針盤】学歴に依存しない「生き方・働き方」へ!個人のキャリア変革と具体的備え – 4ページ目 (4ページ中) – Life Stage Navi

次の第4章では、こうしたスキリング・リスキリングを前提にしながら、「そもそも何のために働くのか」「仕事をどう定義し直すのか」という根本の問いに、一度立ち返ってみたいと思います。

コメント